Le télégraphe, creuset matriciel et contrapuntique de la réflexion sur les réseaux communicationnels et l’opinion publique

Auteur(s)

Date

Partager

Résumé

De quoi dès lors remettre la problématique de la viralité et des biais informationnels, intentionnels ou non, dans un cadre heuristique beaucoup plus pertinent, qu’une simple focale autocentrée sur notre époque, notre réseau et nous-mêmes. Au risque, en définitive, de viraliser du faux sur le faux. Une forme de méta-discours qui, à l’instar de ses devanciers dans le genre, a bien souvent une postérité des moins pérennes.

Auteur(s)

Date

Partager

Résumé

De quoi dès lors remettre la problématique de la viralité et des biais informationnels, intentionnels ou non, dans un cadre heuristique beaucoup plus pertinent, qu’une simple focale autocentrée sur notre époque, notre réseau et nous-mêmes. Au risque, en définitive, de viraliser du faux sur le faux. Une forme de méta-discours qui, à l’instar de ses devanciers dans le genre, a bien souvent une postérité des moins pérennes.

Publié en 1876 par Jules Vernes, le roman d’aventures Michel Strogoff peut être lu comme un traité de communication et un état des lieux des réseaux de communication en un temps donné (le XIXe siècle) et en un lieu donné (la Russie des Tsars). Cet ouvrage, qui fait très certainement partie aux côtés du Tour du monde en quatre-vingt jours et de Vingt Mille Lieues sous les mers des oeuvres les plus connues du maître français de la science-fiction (encore que ce genre ne soit pas des plus heureux et pour le moins restrictif pour caractériser l’oeuvre globale de Jules Vernes) constitue un contrepoint heuristique particulièrement pertinent à l’époque d’accélération, pour reprendre le concept d’Hartmut Rosa, que nous connaissons. Le protagoniste déterminant du récit n’est pas à chercher du côté du Palais d’Hiver, ni même du héros qui donne son nom à l’ouvrage, encore que cette assertion ne manque pas d’être un peu exagéré de notre part, ni des adjuvants (Nadia) ou des opposants (Ogareff), pour reprendre les termes classiques du schéma actantiel, mais bel et bien du côté des modes de communication. Et de tous les modes de communication qui reviennent dans le livre, de la lettre signée par Alexandre II, aux voies de communications terrestres empruntées par les protagonistes, plus ou moins escarpées, notamment sur les contreforts de l’Oural, le télégraphe constitue le protagoniste stratégique de cette quête. Pour preuve, le télégraphe est le premier “personnage” présenté, tandis que Michel Strogoff, le personnage principal, ne fait son entrée que 30 pages plus loin.

“Sire, une nouvelle dépêche.

D’où vient-elle ?

De Tomsk.

Le fil est coupé au-delà de cette ville ?

Il est coupé depuis hier”

Hack the line

Pour en revenir aux bases du schéma narratif, cette coupure du télégraphe, qui empêche la liaison entre le Tsar et le Grand-Duc, son frère, basé à Irkoutsk, constitue l’élément déclencheur et/ou perturbateur, qui rompt un équilibre, ici en l’occurrence d’ordre communicationnel, politique, policier et militaire. En somme un cas, avant l’heure, de “cyberattaque” ou de hacking, encore que ce dernier terme ne soit pas forcément des plus heureux, sur un mode de communication, qui a des répercussions considérables sur l’équilibre d’un pays ou, dans le cas de Jules Verne, d’un empire. En comparant la situation créée par l’action des Tartares dans Michel Strogoff, qui paralyse un pays et fait apparaître au grand jour toutes les failles et limites de l’Empire des Tsars, avec nos conflictualités informationnelles contemporaines, plus ou moins supposées (voir à ce sujet les résultats de l’enquête de l’ICO britannique sur le dossier Cambridge analytica, qui relègue aux rangs de vieilles lunes les discours techno-déterministes les plus fantasmagoriques qui firent florès ces derniers mois), une forme de prudence et de relativisme apparaissent être de mise. Prudence devant la “nouveauté” de ces phénomènes sur les réseaux (et pas seulement sociaux). Prudence devant l’impact de ces phénomènes sur les réseaux. Et, surtout, nécessité de relativiser, pour sortir du tout synchronique, lesdits phénomènes pour les remettre dans un contexte historique global. Que valent des centaines, voire des milliers de tweets, relevant de campagnes dites de manipulation de l’opinion, face à l’impact que pouvait susciter, fut un temps une coupure “terroriste” d’un lien télégraphique entre deux villes stratégiques ? Que vaut l’effet supposé de cadrage des narratifs réalisé sur les réseaux sociaux, de Twitter en passant par YouTube ou encore TikTok, quand, au XIXe siècle, la dépendance au télégraphe constituait d’une certaine manière l’alpha et l’omega de l’écosystème informationnelle print. La vérité du télégraphe, et notamment de l’agence Havas, était, bien souvent, la vérité imprimée. Quitte à ce que cette dernière soit par la suite démentie, mais à quelle temporalité ? Une temporalité qui, du fait des contraintes et des limites techniques de l’époque, ne pouvait que se compter qu’en jour, au mieux en dizaines d’heures, plutôt qu’en minute, quoi qu’il en soit.

From line to lines

La dépendance informationnelle à une source unique d’information d’ordre technologique, et en mettant donc à dessein de côté les sources humaines d’information, à savoir le travail des journalistes et des correspondants locaux, implique de facto des biais et des risques directs. Une coupure de ligne et le Tsar doit envoyer un Courrier (une fonction militaire visiblement inventée par Jules Verne, même si de tels corps devaient forcément exister) traverser la Russie d’Ouest en Est, ce qui permet à Jules Verne de proposer tout à la fois une épopée et une monographie de la Russie impériale. Par ailleurs, un “hacking” de ligne, comme cela a notamment été le cas au XVIIIe siècle sur le télégraphe optique (voir à ce sujet l’ouvrage Fake news et viralité avant Internet paru en juin 2020) en France, avec des agioteurs à la manoeuvre, n’a-t-il pas dans l’absolu plus d’impact dans le temps qu’une vaine tentative de déstabilisation informationnelle, en l’espèce à dominante boursière, dans le paysage informationnel contemporain ? De nos jours, la multiplicité des sources d’information, plus ou moins fiables, et la dimension quasi infini des vecteurs permettant de contrecarrer la diffusion d’une information fallacieuse (du SMS en one-to-one au journaliste, en passant par le communiqué de presse ou encore une communication sur l’ensemble des vecteurs social media d’une entité) constituent, dans l’absolu, autant de contre-feux activables à très court terme (de l’ordre de la dizaine de minute).

De même, que faut-il penser des effets de spin ou de prolifération, intentionnelles ou non, de fausses nouvelles via des sources de communication qu’on peut qualifier, à plus ou moins juste titre, d’unilatérales et de linéaires ? Comme le montrent les travaux de la chercheuse du CELSA Lisa Bolz, portant sur les dépêches télégraphiques comme nouveau format d’écriture dans la presse française et allemande du XIXe siècle, nous avions déjà affaire, bien “avant l’heure”, à des logiques de circulation virales de l’information. Les lignes n’étant pas directes, notamment pour des raisons concrètes, liées par exemple au franchissement de la frontière entre la France et l’Allemagne, cette situation impliquait des retranscriptions, et potentiellement des altérations et autres erreurs.

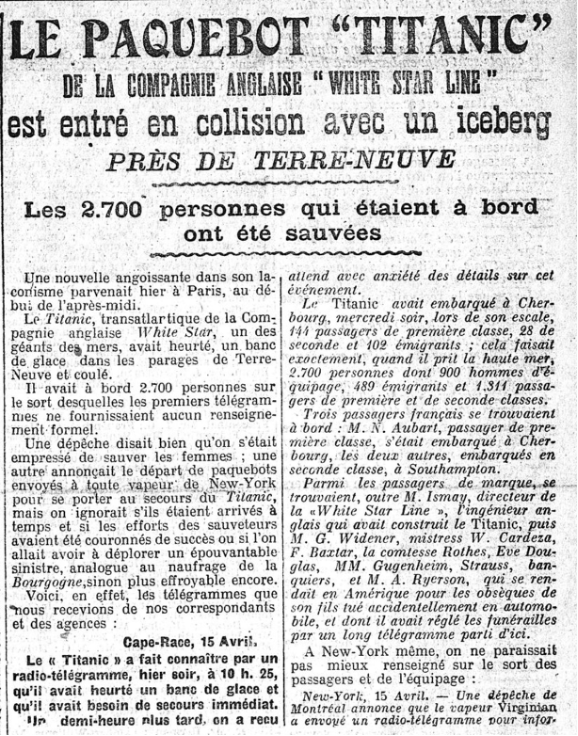

Spy and spin

De la même manière, et pour revenir à Jules Verne, les personnages d’Harry Blount et d’Alcide Jolivet, respectivement correspondant du Daily Telegraph et correspondant pour sa cousine “Madeleine” en ce qui concerne le Français, nous informent sur les usages et les limites des canaux linéaires. Comme le note le chercheur Gérald Arboit, dans son ouvrage Au coeur des services secrets : idées reçues sur le renseignement, nous avons ici affaire, en tout cas pour ce qui ressort du “journaliste” français, à un agent du Deuxième Bureau de l’État-Major général. Et Gérald Arboit d’ajouter qu’“aux origines du renseignement français, le petit service naissant a sous-traité le travail d’information générale à une officine de presse, tandis que lui se concentrait sur l’ennemi principal qu’était l’Allemagne”, et le chercheur d’ajouter qu’“il est vrai que journalisme et renseignement sont les deux faces d’une même préoccupation : avoir une information la meilleure possible sur un sujet particulier”. Dès lors, et en ayant à l’esprit les limites propres à la ligne de crête sur laquelle nous cheminons entre réalité et fiction, sous le haut patronage de Michel Strogoff, on constate que la schéma informationnel qui prévalait à cette époque, qu’avec malice nous pourrions qualifier d’époque de la truth, de la true truth ou de l’ante-truth par antinomie avec nos époques de post-truth généralisée, était propice à toutes les dérives, toutes les erreures et toutes les manipulations. N’est-ce pas les informations remontées par le télégraphe qui, en avril 1912, permirent à la plupart des grands titres français, de titrer sur le naufrage du paquebot de la White Star Line, mais malgré tout sur l’absence, fort heureusement de victimes. Une erreur qui s’explique par la complexité de la chaîne de diffusion de l’information, depuis New-York jusqu’à l’Europe, en passant par une série d’intermédiaires, notamment via une transmission de bateau à bateau, et d’acteurs avec l’action de la compagnie elle-même cherchant à rassurer ses “parties prenantes” d’alors, qui donne lieu à une “fake news” avant l’heure. Si l’exemple du Titanic est pour le moins archétypique, nul doute que l’exploitation des archives de presse de la BNF, et tout particulièrement en tant de guerre, et notamment dans la phase liminaire précédant le conflit lui-même (le parcours de la dépêche d’Ems par exemple, à l’orée de la guerre franco-allemande), permettrait de mettre au jour d’autres récits du même acabit.

De quoi dès lors remettre la problématique de la viralité et des biais informationnels, intentionnels ou non, dans un cadre heuristique beaucoup plus pertinent, qu’une simple focale autocentrée sur notre époque, notre réseau et nous-mêmes. Au risque, en définitive, de viraliser du faux sur le faux. Une forme de méta-discours qui, à l’instar de ses devanciers dans le genre, a bien souvent une postérité des moins pérennes.

Publié en 1876 par Jules Vernes, le roman d’aventures Michel Strogoff peut être lu comme un traité de communication et un état des lieux des réseaux de communication en un temps donné (le XIXe siècle) et en un lieu donné (la Russie des Tsars). Cet ouvrage, qui fait très certainement partie aux côtés du Tour du monde en quatre-vingt jours et de Vingt Mille Lieues sous les mers des oeuvres les plus connues du maître français de la science-fiction (encore que ce genre ne soit pas des plus heureux et pour le moins restrictif pour caractériser l’oeuvre globale de Jules Vernes) constitue un contrepoint heuristique particulièrement pertinent à l’époque d’accélération, pour reprendre le concept d’Hartmut Rosa, que nous connaissons. Le protagoniste déterminant du récit n’est pas à chercher du côté du Palais d’Hiver, ni même du héros qui donne son nom à l’ouvrage, encore que cette assertion ne manque pas d’être un peu exagéré de notre part, ni des adjuvants (Nadia) ou des opposants (Ogareff), pour reprendre les termes classiques du schéma actantiel, mais bel et bien du côté des modes de communication. Et de tous les modes de communication qui reviennent dans le livre, de la lettre signée par Alexandre II, aux voies de communications terrestres empruntées par les protagonistes, plus ou moins escarpées, notamment sur les contreforts de l’Oural, le télégraphe constitue le protagoniste stratégique de cette quête. Pour preuve, le télégraphe est le premier “personnage” présenté, tandis que Michel Strogoff, le personnage principal, ne fait son entrée que 30 pages plus loin.

“Sire, une nouvelle dépêche.

D’où vient-elle ?

De Tomsk.

Le fil est coupé au-delà de cette ville ?

Il est coupé depuis hier”

Hack the line

Pour en revenir aux bases du schéma narratif, cette coupure du télégraphe, qui empêche la liaison entre le Tsar et le Grand-Duc, son frère, basé à Irkoutsk, constitue l’élément déclencheur et/ou perturbateur, qui rompt un équilibre, ici en l’occurrence d’ordre communicationnel, politique, policier et militaire. En somme un cas, avant l’heure, de “cyberattaque” ou de hacking, encore que ce dernier terme ne soit pas forcément des plus heureux, sur un mode de communication, qui a des répercussions considérables sur l’équilibre d’un pays ou, dans le cas de Jules Verne, d’un empire. En comparant la situation créée par l’action des Tartares dans Michel Strogoff, qui paralyse un pays et fait apparaître au grand jour toutes les failles et limites de l’Empire des Tsars, avec nos conflictualités informationnelles contemporaines, plus ou moins supposées (voir à ce sujet les résultats de l’enquête de l’ICO britannique sur le dossier Cambridge analytica, qui relègue aux rangs de vieilles lunes les discours techno-déterministes les plus fantasmagoriques qui firent florès ces derniers mois), une forme de prudence et de relativisme apparaissent être de mise. Prudence devant la “nouveauté” de ces phénomènes sur les réseaux (et pas seulement sociaux). Prudence devant l’impact de ces phénomènes sur les réseaux. Et, surtout, nécessité de relativiser, pour sortir du tout synchronique, lesdits phénomènes pour les remettre dans un contexte historique global. Que valent des centaines, voire des milliers de tweets, relevant de campagnes dites de manipulation de l’opinion, face à l’impact que pouvait susciter, fut un temps une coupure “terroriste” d’un lien télégraphique entre deux villes stratégiques ? Que vaut l’effet supposé de cadrage des narratifs réalisé sur les réseaux sociaux, de Twitter en passant par YouTube ou encore TikTok, quand, au XIXe siècle, la dépendance au télégraphe constituait d’une certaine manière l’alpha et l’omega de l’écosystème informationnelle print. La vérité du télégraphe, et notamment de l’agence Havas, était, bien souvent, la vérité imprimée. Quitte à ce que cette dernière soit par la suite démentie, mais à quelle temporalité ? Une temporalité qui, du fait des contraintes et des limites techniques de l’époque, ne pouvait que se compter qu’en jour, au mieux en dizaines d’heures, plutôt qu’en minute, quoi qu’il en soit.

From line to lines

La dépendance informationnelle à une source unique d’information d’ordre technologique, et en mettant donc à dessein de côté les sources humaines d’information, à savoir le travail des journalistes et des correspondants locaux, implique de facto des biais et des risques directs. Une coupure de ligne et le Tsar doit envoyer un Courrier (une fonction militaire visiblement inventée par Jules Verne, même si de tels corps devaient forcément exister) traverser la Russie d’Ouest en Est, ce qui permet à Jules Verne de proposer tout à la fois une épopée et une monographie de la Russie impériale. Par ailleurs, un “hacking” de ligne, comme cela a notamment été le cas au XVIIIe siècle sur le télégraphe optique (voir à ce sujet l’ouvrage Fake news et viralité avant Internet paru en juin 2020) en France, avec des agioteurs à la manoeuvre, n’a-t-il pas dans l’absolu plus d’impact dans le temps qu’une vaine tentative de déstabilisation informationnelle, en l’espèce à dominante boursière, dans le paysage informationnel contemporain ? De nos jours, la multiplicité des sources d’information, plus ou moins fiables, et la dimension quasi infini des vecteurs permettant de contrecarrer la diffusion d’une information fallacieuse (du SMS en one-to-one au journaliste, en passant par le communiqué de presse ou encore une communication sur l’ensemble des vecteurs social media d’une entité) constituent, dans l’absolu, autant de contre-feux activables à très court terme (de l’ordre de la dizaine de minute).

De même, que faut-il penser des effets de spin ou de prolifération, intentionnelles ou non, de fausses nouvelles via des sources de communication qu’on peut qualifier, à plus ou moins juste titre, d’unilatérales et de linéaires ? Comme le montrent les travaux de la chercheuse du CELSA Lisa Bolz, portant sur les dépêches télégraphiques comme nouveau format d’écriture dans la presse française et allemande du XIXe siècle, nous avions déjà affaire, bien “avant l’heure”, à des logiques de circulation virales de l’information. Les lignes n’étant pas directes, notamment pour des raisons concrètes, liées par exemple au franchissement de la frontière entre la France et l’Allemagne, cette situation impliquait des retranscriptions, et potentiellement des altérations et autres erreurs.

Spy and spin

De la même manière, et pour revenir à Jules Verne, les personnages d’Harry Blount et d’Alcide Jolivet, respectivement correspondant du Daily Telegraph et correspondant pour sa cousine “Madeleine” en ce qui concerne le Français, nous informent sur les usages et les limites des canaux linéaires. Comme le note le chercheur Gérald Arboit, dans son ouvrage Au coeur des services secrets : idées reçues sur le renseignement, nous avons ici affaire, en tout cas pour ce qui ressort du “journaliste” français, à un agent du Deuxième Bureau de l’État-Major général. Et Gérald Arboit d’ajouter qu’“aux origines du renseignement français, le petit service naissant a sous-traité le travail d’information générale à une officine de presse, tandis que lui se concentrait sur l’ennemi principal qu’était l’Allemagne”, et le chercheur d’ajouter qu’“il est vrai que journalisme et renseignement sont les deux faces d’une même préoccupation : avoir une information la meilleure possible sur un sujet particulier”. Dès lors, et en ayant à l’esprit les limites propres à la ligne de crête sur laquelle nous cheminons entre réalité et fiction, sous le haut patronage de Michel Strogoff, on constate que la schéma informationnel qui prévalait à cette époque, qu’avec malice nous pourrions qualifier d’époque de la truth, de la true truth ou de l’ante-truth par antinomie avec nos époques de post-truth généralisée, était propice à toutes les dérives, toutes les erreures et toutes les manipulations. N’est-ce pas les informations remontées par le télégraphe qui, en avril 1912, permirent à la plupart des grands titres français, de titrer sur le naufrage du paquebot de la White Star Line, mais malgré tout sur l’absence, fort heureusement de victimes. Une erreur qui s’explique par la complexité de la chaîne de diffusion de l’information, depuis New-York jusqu’à l’Europe, en passant par une série d’intermédiaires, notamment via une transmission de bateau à bateau, et d’acteurs avec l’action de la compagnie elle-même cherchant à rassurer ses “parties prenantes” d’alors, qui donne lieu à une “fake news” avant l’heure. Si l’exemple du Titanic est pour le moins archétypique, nul doute que l’exploitation des archives de presse de la BNF, et tout particulièrement en tant de guerre, et notamment dans la phase liminaire précédant le conflit lui-même (le parcours de la dépêche d’Ems par exemple, à l’orée de la guerre franco-allemande), permettrait de mettre au jour d’autres récits du même acabit.

De quoi dès lors remettre la problématique de la viralité et des biais informationnels, intentionnels ou non, dans un cadre heuristique beaucoup plus pertinent, qu’une simple focale autocentrée sur notre époque, notre réseau et nous-mêmes. Au risque, en définitive, de viraliser du faux sur le faux. Une forme de méta-discours qui, à l’instar de ses devanciers dans le genre, a bien souvent une postérité des moins pérennes.

Quand ceux qui n’ont plus rien partagent le symbole du grotesque et de la vengeance, leur défi nihiliste nous annonce un singulier retour du conflit.

Celui qui ne maîtrisera pas la technologie, ne maîtrisera peut-être demain ni sa souveraineté, ni la simple faculté de parler de la même réalité.

Avec ses prises de position sur le coronavirus, Bill Gates est au coeur de la bataille culturelle qui se mène aux États-Unis.

Un écosystème informationnel digitalisé qui, contrairement à ce que d’aucuns ont trop souvent laissé entendre, n’est aucunement bottom-up, mais up-up, bien que cette dernière formule soit bien peu élégante. Élus, journalistes, patrons de fédération, intellectuels, influenceurs et investisseurs font et défont les entreprises, les dirigeants et les carrières. Le reste n’est que de la littérature qui ne devrait pas dépasser les manuels pour communicants, dont se détourner n’est jamais la plus mauvaise des décisions dans une carrière professionnelle.